2024 年臺北地景公共藝術計畫以「城事轍跡」為主題,活動自 10/2 ~ 11/3 日於捷運北門站周邊展開。計劃透過 3 組地景公共藝術作品,從地圖、聲音、物件等靈感具象過往的歷史記憶,探尋臺北城的發展脈絡並展望未來。

今年的藝術作品包含《臺北脈動》——展現歷史場域與交通匯集變遷;《遺跡之音》——透過聲音藝術表現「人與城市」的哲學思考;《鑄器賦形》——多層物件符號拼貼,融入記憶痕跡,以及數位互動作品「北城時光機」——將歷史故事視覺化,結合現代數位技術,增強觀眾的互動體驗。

北門周遭的環境的變化是台北建城的縮影,其中,《臺北脈動》作品靈感來自於北門建城 140 周年來的環境變遷,藝術家李柏均觀察歷史圖資從清代的城牆輪廓、日治時期的道路改革到近代的忠孝橋引道興建與拆除,北門如同劃時代樞紐,靜觀台北城各時期的更迭的動能。

《臺北脈動》作品延伸至北門廣場周遭三個街廓,在捷運北門站一號出口長達 15 公尺高 4 公尺的主作品,藝術家邀請大家將自己化身北門古蹟,坐在象徵北門的圓形座椅上感受竹構光帶的變化。

竹構光帶的明暗變化參考自 1960 年代北門周遭的交通變化更迭,飛動的光線象徵車流從平地變成忠孝橋引道的高架道路,高架由最初的三條轉變成一條,最後拆除,光線的色溫也從黃光變為白光象徵舊時光推進至近代,藝術家以光帶變化將地景風貌的變換呈現在 2 分鐘的展演,並搭配周遭現今的巨大車流光線,呈現出推進臺北城市發展的面貌。

一座由市民歷史認知地圖串接起的巨型光帶,台北市民藝術共創的成果結晶

作品結合藝術共創工作坊,將台北市民對於北門周遭過往歷史脈絡以及對台北雙子星塔未來的城市想像展現在圖紙上。

藝術家李柏均準備了北門周遭古蹟地標元素印章,經過歷史介紹後請參與的民眾在地圖上蓋下與古蹟北門的相對位置,進而了解周遭城市發展的變化。民眾所蓋的圖章,從清代北門周遭農田到近代的水泥森林、未來雙子星塔帶來新的生活面貌都呈現其中,成為市民集體認知的畫卷。李柏均表示他也是台北人,透過此次工作坊與民眾一同創作,一同理解臺北的過往以及一同想像臺北門戶的未來景象,是非常珍貴的一次經驗。

自由的竹烤彎桁架結構,現代化竹構語彙新嘗試

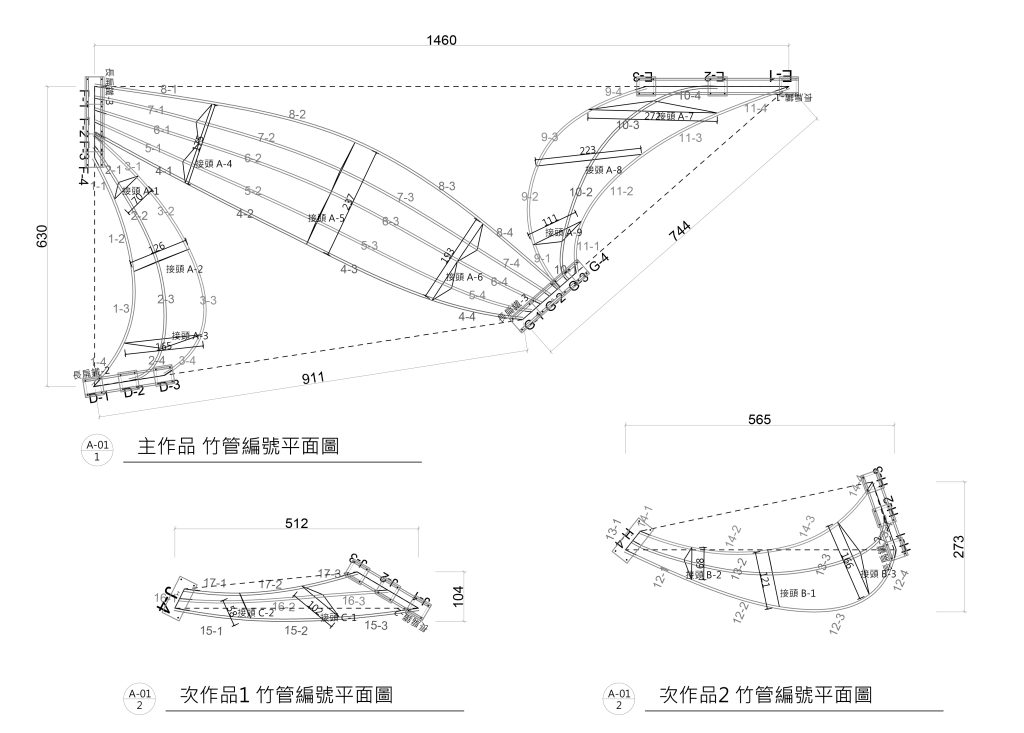

竹構藝術家李柏均擅長運用三維曲線創作,本次的竹構作品《臺北脈動》使用竹管烤彎技法,他表示竹管要烤彎特定曲度,並以多段組合而成一個大架構非常困難。竹管間串接的金屬桁架也需依不同的角度個別訂製,如何使圖紙上順滑的曲線在現實世界中還原,是這次創作很大的課題。

這次臺北地景藝術計畫尺度大,並橫跨北門廣場的三個街角,臨時性的地景裝置藝術機會,成為藝術家挑戰自我的機會,在一個短期的展出時間內很適合嘗試新的工法,也希望呈現出比較現代化的竹構語彙。

臺北地景藝術計畫基地在北門廣場周遭,周遭土地很多是文化資產涉及的範圍,施作前經過反覆的會勘,北門廣場周遭新北進入臺北的重要門戶,交通車流極大,藝術家團隊先將竹架構在竹山試組裝並加以編號,以節省進場施作的天數,並且能增加組裝的精確度。

這次的創作語彙希望以竹管呈現自由飛動的光帶,與臺北門戶日常的龐大車流呼應,以此展現出推進臺北變革的動能。巨型拱門造型的竹結構結構也框出了古蹟北門、機器局街廓等看不見的過往與興建中的未來展望,藝術家希望透過光帶來串聯北門周遭各年代遺留下的風景,也希望透過拱門的動線引道至北門廣場,想像未來西區門戶的臺北雙星的生活面貌。

【延伸閱讀】

跨時空的時代拼貼「城事轍跡」城市記憶,2024 臺北地景公共藝術計畫─吳芊頤專訪

2024 臺北地景公共藝術計畫─城事轍跡|百年古蹟北門周邊盛大登場

先民「渡海」扎根土地,以空間感裝置設計綻放客家浪花|2023 桃園地景藝術節——李柏均專訪