幾片仿夯土的混凝土掛板牆體圍合

而成的廟院空間賦予山西省芮城縣

古老的五龍廟以厚重的場所感,

簡潔有力的設計來自於都市實踐主持建築師王輝。

而項目的完成並不代表事件的終結,

設計所引發的思考才是它最大的價值所在。

URBANUS 都市實踐主持建築師王輝。圖/ INTERNI設計時代提供。

● 作為URBANUS 都市實踐創建合夥人,王輝多年來一直走在中國建築實踐的最前沿。

● 他是清華大學建築學學士、碩士、邁阿密大學建築學碩士、美國紐約州註冊建築師。

● 同時,他既是國內當下知名的實踐建築師,也是一位思考型學者——曾擔任國內外重要設計獎項的評委和推薦人,也曾應邀在美國、英國、俄國、加拿大、瑞士等國際知名學府和建築師學會出席學術演講。

● 王輝的關注點緊扣中國城市現實,研究不斷湧現的城市問題,致力於建築學領域的探索,是一位勤於思而敏於行的時代建築師。

被找回的空間序列

五龍廟坐落于山西省芮城縣,現存主殿為唐大和六年(西元832年)重建,是目前已知的4座唐代木構建築之一,也是保留下來的最早的道教建築。與廟宇歷史價值不相符的是其破敗的周邊環境:祈雨文化的消失、鄉村鄰里中心的衰弱,小小的寺廟即使享有極高的歷史地位,也漸漸被村民所遺忘。

由入口通道望向五龍廟,左右兩邊分別是序庭與斗拱庭。圖/ INTERNI設計時代提供。

五龍廟的廟身以及戲臺於2013至2015年由國家文物部門進行了修復。2015年,萬科發起了“龍計畫”活動,URBANUS都市實踐王輝主持了五龍廟環境整治設計,廟宇周邊環境和品質又得到了進一步改善,一座露天博物館與廟院相結合,營造了肅穆卻又不失親切的空間氣質,五龍廟再次成為聚合村民的一處重要場所,這座千年古廟得以以新的姿態重新融入當下生活。

由北面麥田望去的五龍廟。圖/ INTERNI設計時代提供。

與都市實踐以往的項目不同,王輝這次沒有建造房子,而是造了一個“場”,通過幾面牆體對原先的場所進行劃分圍合,營造了一種對村民來講也許完全陌生,但又擁有原本就屬於這片土地的氣質。當問及“製造場所”是否可以重新定義 “做建築”的意義時,王輝答道:“做建築不是在發明東西,而是在應用一種東西,建築是所有人約定俗成的一種使用方式。”在王輝看來,他並沒有試圖發明一種新的類型群,相反,他試圖重新找回一種類型群,即進入宗教建築的空間序列。“五龍廟丟失了存在於中國廟宇建築中的空間節奏,只剩下非常孤立的廟宇、戲臺和廟院。所以,我們恢復的實際上是一個引導人們觀賞、祭拜核心建築的空間序列。”

從西邊望向五龍廟,樹木與牆體形成對稱的空間組織。圖/ INTERNI設計時代提供。

作為一個文物保護專案,五龍廟專案引發了人們新的思考,即“文物保護”與“空間保護”的關係。除去具體物料上的修復,空間的還原與表體材料的新舊無關,而是關乎尺度體驗與儀式感,某種程度上更能代表時代特徵——正是這些被圍合的空間穿過了層層歷史碎片,讓我們聽到了來自時間深處的一呼一吸。

從西邊的思庭望向中部的大殿廣場。圖/ INTERNI設計時代提供。

舉重若輕的建築

建築在表達上是重的。唐代的構造讓五龍廟的屋簷重重壓下,而後來進入場地的夯土牆又為廟宇染上了來自土地的厚重之氣,人們仿佛可以聽到千百年前搭木築土的聲響,風起沙揚,屋簷在昏黃的天光下微微挑出。這份重來自黃土高原的土、粗獷豪放的木以及磚石礪礪的台基。空間通過材料的表述將建築的主體地位抬高,空間的敬畏感也隨之產生。

位於東南角的廟院入口。圖/ INTERNI設計時代提供。

然而,項目完成後,空間對村民呈現出的姿態又是輕的。設計在場所的營造上頗下工夫,雖然空間氛圍肅穆,但它成功地變成了村民的活動中心,是人們遛彎、聊天、聚會的日常場所。建築師希望通過五龍廟去反向啟動這個人口開始凋零的村落,用設計去引導廟宇與周邊的村舍逐漸演化成為集旅遊、休閒、手工藝於一體的建築空間。

由戲臺望向五龍廟。圖/ INTERNI設計時代提供。

而這一“重”與一“輕”其實並不矛盾,建築所呈現的張力恰好反映出王輝對於“好建築”的理解與判斷:“無論在國內還是國外,我們參觀的所有建築都有一定的紀念性,但設計師會用一種舉重若輕的方式,很輕鬆地把這件事情表達出來。” 建築的紀念性並不是通過不斷堆積材料、細部,或重複的話語描述達到的,而是通過非常個人的、有創造性的方法,讓觀者感覺到自然與輕鬆。“如果一個建築看上去就讓人感到累,那麼儘管結果確實呈現出某種技法或是用料上的高度,但這卻是付出了很多代價才得到的作品。從審美上來說,這並不能顯示出設計師有多麼高明。”建築師解釋道。

廟院西邊的思庭。圖/ INTERNI設計時代提供。

就此,王輝以柯布西耶(Le Corbusier)為例:“柯布西耶的創作很豐富,而且他的整套話語都很放鬆,人們不會覺得他的任何一個作品是很痛苦的,無疑柯布西耶的創作肯定很艱苦,比如說創新帶來的資金問題、技術不支援等問題,也存在不受甲方認同的因素,但當建築最終呈現時,人們並不會覺察到建築師所經歷的艱難。”的確,複雜的建築並不等於優秀的建築。隨著技術的進步,越來越多昔日難以建造的建築物得以落地,但這並不等同於建造出了宜人的空間,而那些穿過歷史被人們記住的建築,都得益於出色的空間體驗抑或得當的氛圍傳達。

時代的動能與個人的勢能

王輝與劉曉都、孟岩於1999年共同創立URBANUS都市實踐。2016年,王輝完成了引發好評與熱議的五龍廟環境整治專案。頗為難得的是,在經過20年的建築實踐後,王輝仍保持如初的敏感與熱情,身份在學者與建築師之間自由切換。對他而言,終身學習是自我要求與習慣,他稱自己是時代的幸運兒:“一方面時代造就人,一方面人造就這個時代。時代給了我很多好的機會,如果不把事情做好一點、多做一點的話,實在有點可惜。”

廟院西邊的思庭與晉南古建展廊。圖/ INTERNI設計時代提供。

當下虛榮浮躁已經成為這個社會難以抑制的病症,而王輝則從中看到了更多的希望:“其實中國有很多創新,當然,也存在負面因素,但改變也是一種動能。‘沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春’,整個社會就像流水,且是一種更清新、更有活力的上下流動,而不是一種死寂的、鬱悶的上下流動。”王輝並不會讓自己深陷時代的漩渦,被轉瞬即逝的浪潮推來湧去,他保持著異常清醒的頭腦,冷靜地走在建築實踐的前沿。他認為,除去社會動能,人是帶有勢能的,這種能量來自於個人的能力和積累。“在這個時代,一個人不用去追趕時髦,而要把自己變成時髦,這就是他的勢能。”王輝談到了自己多年的建築實踐,自身的堅持給了他如今面對時代這份巨大動能時的從容,而這份從容如同鋼釘一般紮進泥土,反而激起了漩渦的片片浪花。

改造前與改造後的三孔窯洞及洞前廣場。圖/ INTERNI設計時代提供。

王輝引用了德國哲學家尼采在《查拉斯圖拉如是說》中的“超人”一說。超人只有站在懸崖邊上往下俯瞰,才能感受到心中湧上來的無限力量——這也是王輝的選擇:不去回避當今社會產生的問題,而是帶著自身的能量穩穩站在建築實踐的前沿,“你必須要走到勢能即將迸發的邊緣,一個危險的邊緣,無論看到的是深淵還是星空,你都會有所覺察和感悟,然後才能得到爆發的能量。”

改造前與改造後的五龍廟(東北角方向)。圖/ INTERNI設計時代提供。

採訪最後,談及未來的退休生活,王輝說也許那時會提起毛筆:“寫小楷的時候,要保持勻速的狀態,呼吸和脈搏都要平穩。我們每個人都覺得時間不是自己的,就像在追趕末班車一樣,但寫小楷是在控制時間,就像是在慢慢吃冰棒的感覺,我可以享受時間。”

Q = INTERNI 設計時代

A = 王輝

Q:如何理解五龍廟項目中材料的選擇與場所精神的關係?

A:做五龍廟項目時,我們所有的想法都很樸素,作為空間圍合元素的圍牆產生以後,希望它跟環境之間是一種土生土長、互為彼此的因果關係。山西這個地方本身就有夯土,石磨夯土這個技術也是源於該地區,現在也還有很多挖窯洞的傳統,所以這是一個很自然的選擇。空間氛圍是一個很經典的建築術語,客觀地講,一個場所之所以讓人感到有精神存在,是因為場所裡所有的事情都在講一個故事,所有的東西都統一在某一種調性當中。

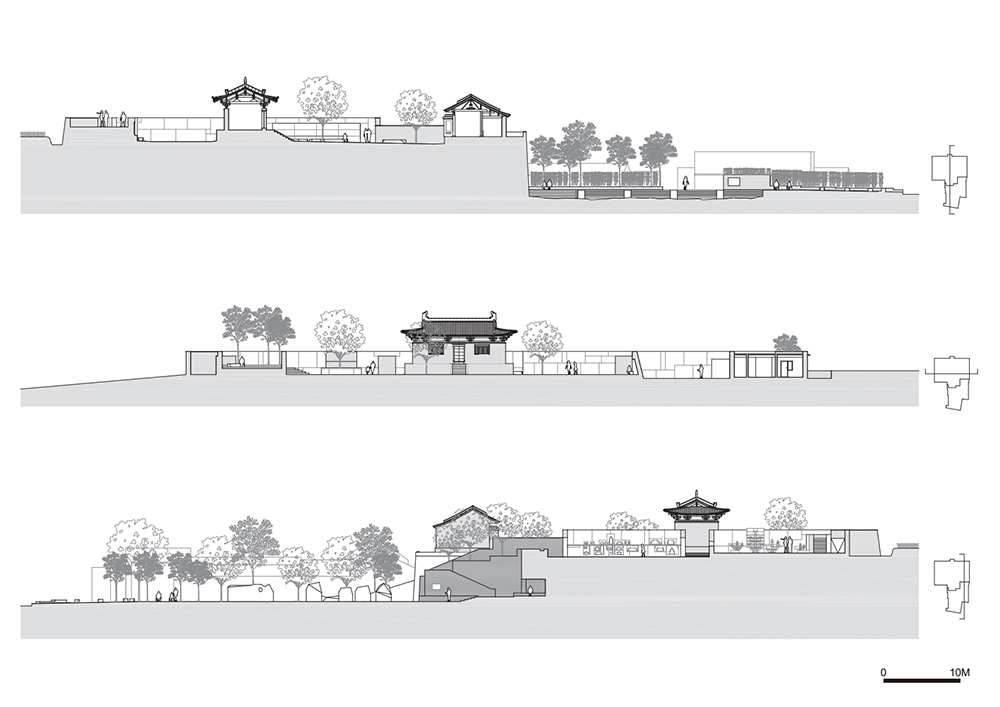

五龍廟環境整治設計剖面圖。圖/ INTERNI設計時代提供。

Q:深港雙年展開展在即,“都市實踐”作為策展人,把這次的雙年展搬到了“城中村”。你是怎樣理解“城中村”這種現象的?

A:城市應該是一個雜糅的混合體,它應該體面, 同時也能藏汙納垢。因為城市既代表文明的一種成就,也代表一個文明的整體,人類文明在前行的過程中很閃爍,但人類生存所依靠的是適應性而不是光輝。“城中村”可以理解為用比較低廉的消耗(消費)來滿足一種較快樂的生活,每個人都在盡可能地裝飾、改善自己的生活環境。現在北京胡同正經歷著拆除和更新,這種局部的反覆運算確實可以實現現代化,但卻沒有把改造前特別有生機的部分保留下來。對破舊的地方進行粉飾,同時又把城市最閃光的、完全可以以點代面自發生長的地方剷除了,退回到非常封閉的狀態,這是並不符合城市發展規律,是值得反思的。

五龍廟環境整治設計軸側圖。圖/ INTERNI設計時代提供。

Q:在從事建築實踐這麼多年後,早年的經歷是否還在影響你在建築方面的表達?

A:對於現在的學生而言,世界是扁平的,只要用功努力,知識就是一個敞開的體系。我們上大學的時候,知識是有瓶頸的,能夠獲得的知識只有書本,書本也非常有限,恰恰由於這種短缺催發了強烈的求知欲。但建築也是由生活閱歷組成的,比如說上學的時候做別墅設計,但我們甚至連公寓房和大點的房子都沒住過,那個時候確實存在知識、經歷方面的缺陷;再者,建築還需要有很大的悟性,即你對事物的敏感度,知識的短缺導致我們對任何知識都好奇,知道的東西太多,反而很難達到專精的程度。這是我一直在改進的地方。

Q:你對教學的熱情從何而來?

A:一方面,我願意把我自己的知識與理解放射出來;另一方面,教學本身也是鍛煉自我思維、提煉思想的好機會,是挑戰。比如最近為了做柯布西耶的講座,我去歐洲看了一遍他設計的建築,也看了至少20 本關於他的書,我要講的東西都在腦子裡,可卻要用幾句話講出來,這需要靠能力、花很多的功夫。但假如不去做這件事情,所有的知識都會爛在那裡,慢慢的也就不存在了。所以,總是有些外部的因素逼著你去幹這件事,然後你會覺得自己上了一個臺階。